冷間始動では、必ずといっていいほど、一番気筒が着火しません。

あれこれ考えられる部品は交換しましたが、改善はあるものの、完治にはいたりませんでした。

症状からして、当初からわかっていたことですが、時間と金銭面で遠まわしにしてきました。

10万キロに一度の大補修ということで決意しました。

エンジン開けます!

準備

GWに組み立てをすべく、準備に入ります。どうせ、GWは高速乗り放題1000円で大渋滞だろうし、、、

GWに組み立てるためには、少なくとも、前の週でエンジンを下ろして、ばらして、不具合部品の判断が必要です。

ということは、さらにその前に、基本的な部品と工具をそろえる必要があります。

事前に購入した部品

・タイミングベルト、ウォータポンプ、テンショナ

・クラッチ、カバー、レリーズ

・ガスケット類、ボルト類

・中古エキマニ

購入した工具

・ピストンリング関係

・バルブすり合わせ関係

・エンジンスタンド

・コンプレッションテスター

借りてきた工具

・エンジンクレーン

・エアインパクト

・タイミングライト

エンジンばらしてから購入検討部品

・ピストン&リング

・バルブ

・シリンダ

・メタル

・タービン

エンジンおろし

4月24日の帰宅後、フロントをスロープで上げ、リアをジャッキアップ。

馬をかけようと思ったところ、キャラのサイドのジャッキポイントは微妙な形状でして、、、

無視して、馬をかけたら、グニャッといきました(泣)

仕方ないので、スペーサを急遽作って、馬をかけました。

馬もかかったので、タイヤを外して、リアバンパー外して、終了です。

ついでに、メインジャッキの調子が悪くエア抜きをしたのですが、改善できず。 場合によっては、買い替えか??

4月25日は、朝から大雨ですが、助っ人を頼んだので、作業は、順調に進みました。

エンジンをバラす前に圧縮を測っておきます。

1番:8.5kg/cm2 2番:8.0kg/cm2 3番:8.5kg/cm2

冷間とはいえ、限界が9.0kg/cm2なのでそろそろオーバーホール時期であることは変わりません。

今後、どれだけ回復することやら、、、

排気関係はほとんどがネジが固着しているのを想定していたのですが、インパクトレンチのおかげか、

何事もなく外れました。

まずは、マフラー外し。マウントゴムが純正品ではないので、外すのが大変でした。熱でカッチカチだし。

で、同時に冷却水、エンジンオイルを抜き、エアコンのコンプレッサーを外します。

ガソリン配管、水配管、エア配管を外していきます。本数はそんなに多くないです。

クラッチワイヤー、シフトワイヤー、アクセルワイヤーを外します。これも簡単に外れます。

ピンを飛ばすと面倒なことになるので、注意は必要です。

制御用の配線と電源の配線を外します。

で、リアのストラットを外し、ブレーキキャリパやサイドブレーキのワイヤーを外します。

そうしたら、エンジン&ミッション+サブフレームごと下ろします。

ボルト6本だけですので、インパクトであっという間です。

サブフレームにジャッキをかけて、ゆっくりおろします。一番下まで下げたら、今度はボディを上げていきます。

安物ジャッキに自作マウントをつけて、十分高さを確保することができます。

サブフレームが車外に出たら、エンジンをミッションから切り離し、エンジンスタンドへ固定します。

結構、排気関係やエンジンマウントなどが入り組んでいて、知恵の輪のようです。

外したボルトは、忘れちゃうので、もとあった場所に差しなおしておきます。

原因究明

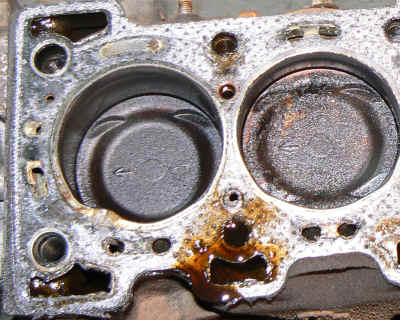

早速、原因究明のため、カムホルダー、ヘッドを外してご開帳。

原因は、写真の通り、ガスケットが変形し、水漏れしていた模様です。

どうして、こんな風に変形してしまうのだか、わけわかりません。

勝手な見解ですが、エンジン水温の上昇でブロックとヘッドの膨張により、ガスケットに異常な圧力が加わる。

水圧も上がっているので、シリンダ方向へガスケットが押し出された。かな?

他にも原因があるといやなので、クランクメタル、コンロッドメタル、ピストンリングを計測します。

一応、限界値には達していませんが、次の10万キロまで持つとは思えないので、メタルとリングは購入することにしました。

ついでに、タービンもチェックしてみると、軸が0.8mmくらいはガタガタします。

油圧がかかれば保持できるのか?こんなもん?ってな、判断がつかないので、知り合いに確認してみますとやはりNG。

リビルトタービンを購入することにしました。

面研

4月26日の午前中、某所でブロックとヘッドの面研をしてきました。

まあ、私は見てるだけですが、、、

ブロックは、水漏れ部分が腐食していたため、0.16mmほど、面研することになりました。

ヘッド側はそんなにひどくなくて、0.06mmほど面研して腐食は消えました。

合計0.22mmですので、圧縮比は8.3から8.5くらいになったはずです。

これから、燃焼室研磨をしながら、容積あわせをして、最終圧縮比を決めます。

午後から、研磨したブロックのばりとりをして、水周りのゴミを洗い流して、終了です。

ホントは、油洗いでしょうが、環境のことを考えて?高圧洗浄器で洗いました。

錆びないように、たっぷり556を掛けまくって保管です。

エンジン分解

4月28日の帰宅後、早速作業を進めました。

ヘッドから、バルブ12本を取り外し、掃除。

ポートの煤を落とすべく、電気ドリル+砥石で研磨。

つぎに、外したバルブをボール盤にくわえて、ペーパーで磨く。

で、気付いたのですが、2番の排気バルブが1本だけ微妙に変形してました。

すり合わせしてみたのですが、残念ながらNGでした。

そりゃ、2番だけ、圧縮が低いわけだ。

明日は世間的には、休日です。(私は仕事ですが)

ってことは、今からバルブを注文しても、GWまでに届かない ??ちょっと、不安に駆られますが、なるようにしかならないので、、、

4月29日、今日も帰宅後、作業です。

他のバルブも曲がっていては、大問題なので、

「手」でバルブすり合わせをします。さすがに、素手ではないですよ。

ざっと、すり合わせて、光明丹でチェックして、特段問題なさそうでした。一安心です。

なんといっても、排気バルブ1本2450円ですから〜。

大丈夫なのがわかったので、今度は、「電気ドリル」ですり合わせです。やり方は秘密です。だって、まねされても困りますもん。

結構、強引ですから。

一通り終わり、排気マニ接合部をオイルストーンで磨きます。

で、もう少し時間があったので、シリンダーのホーニングをしました。

一部あたらないところがあるので、ちょっと、気になりますが、

最近のエンジンのシリンダは真円ではないので、と勝手に思い込んでおきます。

さらに、ブロックのオイルポンプやウォータポンプなどの取り付け部もオイルストーンで面だしをします。

4月30日。GWまであとわずか。

ピストン外して、ワイヤーブラシで煤払い。

リングを外して、リング溝の掃除。

で、油洗いして、ピストン、コンロッドともに洗浄作業は終了。

ちなみに、油洗いは方言かも? 灯油で洗浄することです。はい。

で、オイルポンプやら、なにやらの面だしをしているうちに、

念願のリビルトタービン到着。

結果的には、うちのタービン完全に死んでました。

うちのタービンのシャフトがガタガタということがわかりました。

でも、ブーストもかかるし、白煙も出ないんだけどね、、、

最後にオイルパンのガスケットを剥がして、終了。

だいたい、大きな仕事は終わりかな?

あとは、ひたすら洗浄ですね。

でも、灯油で洗っていたら、手袋が溶けちゃいました。

そんなもんかと思っていたら、天然ゴム手袋でした。

ちなみに、帰宅後の今年か書いてませんが、早朝もカムホルダーの塗装なんぞをやっています。

5月1日ですが、明日からGWです。

ありがたいことに夕方には、すべての部品がそろったので、GWに完成できる可能性が高まりました。

帰宅後、早速、新品の排気バルブを取り出し、すり合わせ。 無事完了。

次に、オイルポンプやらなにやらを油洗い。ついでに、ブロックもシャシブラックで塗装。

鉄ブロックなので、錆びちゃうんです。

早々、普通余り交換しないと思いますが、フリーズプラグも交換しました。

エンジンマウントや補機のステーも掃除して塗装。

一応、エンジン周りで掃除すべきものはほとんど終わったかな?

明日から、組み立てに入るわけですが、ネジの場所が既に不明。 結構、微妙に長さが違うのが多くて、、、

エンジンは折り返しってとこですね。でも、クラッチ周りがあるので、まだまだ、時間は掛かります。

エンジン組み立て

5月2日です、GWですね。 どこにも行かず、車庫のなかでおとなしくしてます。

ラジオで聞く、渋滞情報でホクソエミながら、、、

まずは、下から組んでいきます。と思ったのですが、圧縮比を測らないと、、、

まずは、ヘッド側から。

バルブにグリスを塗りまくり、シールします。

プラグをさして、プラバンにもグリスを塗って、シールします。

これで、もれることはないです。

シリンジ(注射器)で、水を足していきます。

エアの抜けを考えて、穴の位置を調整したり、揺すってエア抜きします。

結果は、1番:13.4cc 2番:13.6cc 3番:13.2cc

このエンジンは、ピストン側にも燃焼室があるので、こちらも同様な方法で測ります。

結果は、1番:11.4cc 2番:11.4cc 3番:11.6cc

ヘッドとピストンをあわせて、

1番:24.8cc 2番:25.0cc 3番:24.8cc

で、最後に、ヘッドガスケットの厚さを測り計算します。実測で、8.35くらいでした。

再度、組み付けに戻ります。

ブロックを逆さまにして(こういうときにエンジンスタンドは超便利)、クランクメタルを入れる場所をきれいにします。

オイルはふき取っておきます。脱脂は不要だと思いますが、、、、

メタルを押し込み、たっぷりオイルを塗っておきます。

で静かにクランクを載せ、クランクキャップにも同様にメタルをいれ、組み付けます。

本来は、プラスチゲージで隙間を測定するのですが、今回は、新品メタルなので、そのまま、組みました。

だって、隙間が仮に大きくてもどうしようもないので、見ない方が良いかと(笑)

次にピストンにコンロッドを取り付けます。

ほとんどフルフローなので、指で押すだけでピストンピンが入っていきます。

これが、そうでないと、ピストンを熱して、熱いうちに入れないといけません。

一度ミスると、ピストンピンが熱くなって、入らなくなります。

今回は、簡単に入りました。

その後、ピストンリングエクスパンダでリングを広げながら、ピストンにリングを入れます。

オイルリングは素手で入れられます。

工具を使わずに入れようとすると、どうしてもねじれてしまい、リングが折れます。ねじる方向には非常にもろいです。

最後に、合口の位置を合わせます。一応、マニュアルにもそう書いてあります。細かく、オイルリングの位置まで。

しかし、私が習った(大学時代は内燃機関の研究室です)のは、全部のリングの合口をあわせても圧縮漏れは皆無。

ついでに、リングは回転しますので、そのうち、ばらばらになります。

そうはいってもわざわざあわせることもないので、一応、120度ずらしで組みますけどね。

で、ピストンリングコンプレッサでリングを縮めておいて、シリンダの中に叩き込みます。

このとき、当然、クランクは下死点です。

ピストンを入れたら、ブロックを再度、逆さまにして、クランクをゆっくりまわし、コンロッドメタルを入れて、

コンロッドキャップを締め付けます。

この作業を3気筒分行い、腰下完成です。

オイルポンプやウォータポンプを取り付けます。

オイルポンプはリリーフバルブ関係も交換しておきます。

まだ、時間があるので、次に進みます。

ヘッドを洗浄し、バルブを組んでいきます。ヘッドも高圧洗浄器を使いました。

ついでに、クラッチハウジングも洗浄しました。

まあ、特に難しいこともなく、バルブスプリングコンプレッサーだけあれば簡単です。

コッターがきちんと入ったかどうか、プラハンでたたくのがコツでしょうか?

12本組んだら、ヘッドガスケットをブロックに載せて、締め付けます。

F6Aはヘッドにカムが乗らないので、非常に違和感があります。

作業上、エキマニを先につけたほうが楽そうなので、エキマニ、タービンなどをつけます。

排気関連のボルト、ナットはすべて新品を使います。

おかげで、新品さながらのエンジンです。

あとは、カムシャフトとオイルパンですね。

5月3日は、エンジンスタンドをお別れして、ミッションとドッキングの予定です。

クラッチの引っ掛かりが気になるので、レバー関係をばらすか、やめるかも検討中。

レバー関係をばらすには特殊工具が必要なんですが、なくても出来るのか、出来ないのか、、、

結果的には、ばらすのやめました。部品はすべて調達してあったのですが、がたがあるわけでもなかったので、、、

で、エンジンの方ですが、

色塗りが終わったカムホルダーにカムを入れます。

まるでアメリカンV8のようです。

IN&EXのカムホルダーを繋いで、ヘッドに乗せます。

で、タイミングベルトをきちんとつけてきちんとスムーズに回転するか確認します。

エンジンスタンドの都合か、固定ボルトの長さの都合か、エンジンスタンドにエンジンをつけたままでは、

リアのオイルシールがつけられません。

なので、いったん、エンジンクレーンで吊って、リアのオイルシールをつけます。

再度、エンジンスタンドに取り付けて、エンジンをさかさまにして、オイルパンを取り付けます。

さらに、エンジンスタンドからおろし、エンジンクレーンで吊ります。

非常に2度デマですが、仕方ないです。

エンジンクレーンで吊ったまま、フライホイールを取り付けます。

フライホイールロックツールを用いて、フライホイールを固定し、

カムシャフトプーリやクランクプーリを締め付けます。

クラッチとクラッチカバーをフライホイールに固定します。

芯だしツールを用いるべきでしょうが、いちいち、購入するのも費用がかさむので、芯だしは適当に。

クラッチカバーをきちんと締め付けたら、ミッション側の清掃をして、レリーズベアリングを取り付けます。

ゆっくり位置あわせをしながら、ミッションと合体させます。

くっつく寸前で、フライホイールカバーを取り付けます。

インプットシャフトが入ったところで、裏技炸裂です。

すると、スポットクラッチが入りますので、ミッションとエンジンを固定して合体終了です。

5月4日は、補機やらインマニをつけたり、エンジンマウント交換したり、細かい作業です。

腐食した配管をいろ塗りしていたりしていたら、時間がだいぶ経ってしまいました。

午後から、サブフレームを載せます。

位置決めピンがあるので、結構、簡単に入りました。

サブフレームが固定されたら、エアコンのコンプレッサーを固定したり、

ワイヤーや配管を固定したり、あれこれ元に戻します。

最後にエンジンオイルを入れて、プラグとメインハーネスを外した状態でクランキングします。

オイルの警告灯が消えた段階で、コンプレッションを測りました。

結果は、1番〜3番:9.5kg/cm2でした。まあ、余り変わらないといえば変わらないですが、

これから、だんだんなじんでくれば、圧縮は上がるでしょう。

で、プラグをつけて、燃料まわして、エンジン始動です。

長いクランキングの後、一発始動でした〜。

触媒がついていないので、爆音ですが、きれいにアイドルし、異音もありませんので、すぐ止めました。

不凍液買ってきていないので、、、

触媒はスタッドが抜けず、腐食も激しいので、交換すべきか、再利用すべきか、悩み中。

5月5日は、エンジンもかかったことですので、ちょこっと、お出かけ。

帰りに、某所に立ち寄り、触媒の修繕を。

スタッドを切り落として、ねじをきりなおしました。

スタッドがなければ、腐食したフランジも面だしができます。

5月6日は、昨日某所で修繕してきた触媒を取り付けます。トラブルの気配が漂いましたが、無事付きました。

さらに、マフラーをつけようかと思ったのですが、

経年のしみ?でせっかくのオールステンレスのマフラーが黄ばんでいて気になったんで、

ちょっと、コンパウンドで磨いてみる。

あんまり変わらん。

で、電気ドリル+バフ攻撃してみると、コレガ見違えるほどきれいになります。

忘れられていたステンレス光沢が。

調子に乗ってしばらく磨いて、配管やら、不凍液やら入れて、始動です。

エア抜きをかねて、30分ぐらいかけてましたが、好調です。あたりまえですが、、、

その間に、シートやらバンパーやらの最終仕上げをして終了です。